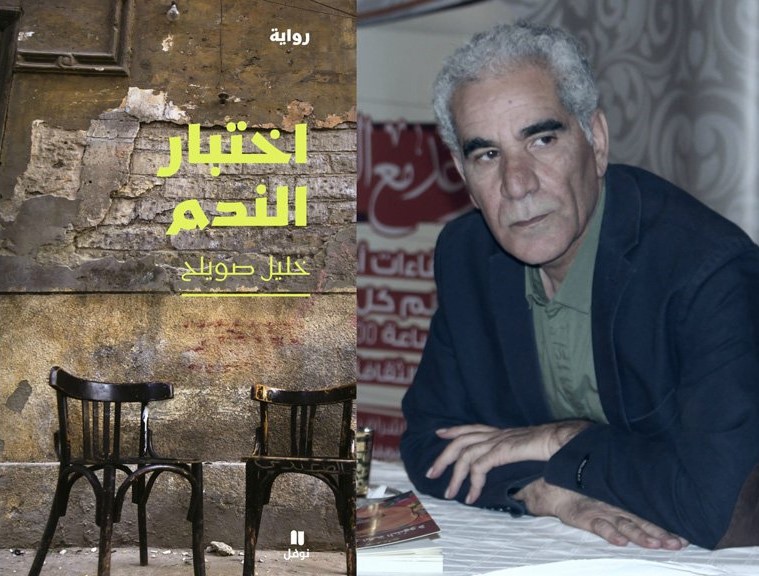

"اختبار الندم" لخليل صويلح .. حين تلتهم حرائق الحرب غراميات مرحة مفترضة

نشر بتاريخ: 2018-09-20 الساعة: 08:06

رام الله- الايام- حاول الروائي والسيناريست، الشخصية المحورية هنا، الخروج برواية عن "العشق" في ظل الأحداث اليومية المهولة الدائرة والمتواصلة منذ سنوات في سورية، لكنه عجز عن ذلك، ففي كل مرة، كان يصطدم بحادثة هنا، أو خبر في نشرة تلفزيونية هناك، إضافة إلى يوميات تسيطر عليه عنوة كغيره، حالت دون نجاحه في مشروعه على مستوى إنجاز رواية، أو حتى سيناريو لفيلم، لكن الروائي السوري خليل صويلح، الذي يعيش هو الآخر في سورية بكل تفاصيل الحياة أو اللاحياة فيها، تمكّن من إتمام روايته "اختبار الندم"، على عكس الروائي فيها، بشكل مدهش أهّلتها بجدارة للفوز بجائزة الشيخ زايد عن فئة الأدب للعام 2018.

صويلح في روايته الصادرة عن دار "هاشيت أنطوان" في بيروت، يتحدث عن مصابي الحرب السورية على نحو مغاير، فهم هنا ليسوا مبتوري الأطراف، فالبتر يمس الروح، وكأنه قطع في الشرايين اللامرئية للسوريين الناجين من قصف أو اشتباكات تتواصل، وهم أيضاً ليسوا مشوهي الأجساد، لكنهم، ومن ناحية عملية، مصابين بارتدادات "الزلزال السوري" في دواخلهم على المستوى الحسي، وبتشوهات لا يمكن إدراكها بالعين المجردة، وهو أمر مهول.

سوريات

إلى جانب الروائي والسيناريست الذي لم يحمل اسماً بعينه، حضرت شخصيات، في مجملها نسائية، كانت على العكس منه تحمل أسماء بعينها، بينهم الشاعرة "آمال ناجي" كاسم مستعار لـ"أسمهان مشعل"، وتعيش في منطقة ريفية هادئة إلى درجة كبيرة.. تعرف إليها بداية عبر ما كانت ترسله له من نصوص شعرية كرسائل على "مسنجر الفيسبوك"، وولدت بينهما علاقة جسدية خلال زياراتها الخاطفة إلى دمشق على مدار خمس سنوات، إلى أن ظهرت "المحجبة"، وهي إحدى المتدربات لديه في ورشة إعداد السيناريو، هي "نارنج" الغامضة المنعزلة التي كشفت له لاحقاً عن حكايتها.

"نارنج عبد الحميد" التي عاشت تشوهاً مركباً، كانت إحدى الناشطات في تظاهرات دمشق، وكانت فاجعتها بعد أن علمت عقب اعتقالها، أن من كانت تربطه وإياها حكاية عشق هو من وشى بها قبل أن يفرّ إلى أوروبا، ويتركها فريسة للاغتصاب من قبل محقق في المعتقل، واصل لفترة اغتصاب أذنيها بألفاظ جارحة ونابية، قبل أن يقضم جزءاً من إحدى هاتين الأذنين، لتترك الحادثة داخلها تشوهات جسدية ونفسية في آن.

أما المصورة "جمانة سلوم" وتعمل في وكالة إخبارية رسمية، وهي صديقة "أسمهان" أو "آمال"، وربطته لاحقاً وإياها علاقة متخيلة من قبله.. في وقت لاحق تكشف له "جمانة" صوراً عن جرائم وفظائع التقطتها دون غيرها بحكم عملها، وهي الصور المحظور نشرها، وأخذتها في أماكن يحظر على الكثيرين بل الأكثر الوصول إليها أصلاً.

كانت هذه الصور تكاد تفترسها مسببة لها آلاماً مبرحة تشعر بها على الدوام، وكأن لعنة القتلى والمصابين والمقطعة أشلاؤهم تطاردها باستمرار، وكأنها، أيضاً، أرادت بكشفها الخطير هذا للروائي التخلص من شيء من عبء الإحساس بالذنب أو ما وراء الذنب.. كان يعتقد أن تلك العلاقة المتخيلة بينهما ستكون في تلك الجلسة، لكن الصدمة جراء ما عرضته له على حاسوبها المحمول (اللابتوب)، شكّل حاجزاً جديداً ما بينه وبين خيالاته أيضاً.

عجز آخر

وبينما كان يحاول الخروج مما يجتاحه ليشرع في روايته الرومانسية وبطلتها "هـ" أو "هنادي"، اصطدم بفيديو صعقه عن غرق سوريين جدد من المهاجرين الحالمين بحياة أفضل، أو بهروب من موت يبدو محققاً، ليعود إلى خيباته عاجزاً عن إتمام مشروعه الحلم... "الشريط الوثائقي الذي باغتني ليلاً، في إحدى المحطات الإخبارية، عن غرقى سوريين جدد، أبعد صورة (هـ) الغائمة والمهتزة والمشتهاة. كنت على وشك ارتكاب خديعة سردية بمطاردتها في شوارع مونتريال لترميم عطب المسافة، واختراع رسائل بيننا، بعد أن وجدت حساباً جديداً بيننا على الفيسبوك. كانت (هـ) قد أغلقت صفحتها منذ ثلاث سنوات تقريباً، لكن صفحتها الجديدة لا تحمل أي إشارة إلى أحوالها في المنفى. فقط نماذج من أعمالها الجديدة. لم يطرأ تغيير جوهري على طريقتها في الشغل. كولاج وتطريز لبقايا أقمشة وخيوط وخطوط يدوية، فقط استبدلت القطط والدمى التي كانت ترسمها بوحوش مفزعة، ولطخات ببقايا قماش أسود، وأوراق صحف، وبقايا ملصقات نعي (...)"، وكأن صويلح أراد هنا أن يعكس حال السوريين في المنفى، والذين خرجوا من المكان المشوّه، ولم يخرج تشويه المكان من دواخلهم.

المنفى

في المنفى، مات صديقه الفلسطيني في برلين، في حين أصيب صديق آخر له في فرنسا بالسرطان، وهو مخرج سينمائي، وكأن الموت يطارد السوريين أو من عاشوا في سورية أينما ذهبوا.. "بسبب فرق التوقيت، قرأت خبر موت صديقي محمد وهيبي في ليل متأخر. مات محمد في برلين، بعد أشهر من هجرته القسرية. لم يهنأ في منفاه الألماني طويلاً. انطفأ قلبه فجأة، كأن أوكسجين الغربة الضئيل لم يلائم نحول جسده الذي ابتعد أكثر مما ينبغي عن البلاد. كانت التغربية الأولى من طبريا، مروراً بمخيم وادي العجم عند تخوم جبل الشيخ، ثم إلى مخيم اليرموك في دمشق، لتنتهي تغريبته الأخيرة في برلين".

تكثيف وحكايات

ولفرط حكايات المأساة السورية التي لم تنته، لجأ صويلح إلى التكثيف مستثمراً، عبر سرد بديع ولغة مدهشة، براعة شخصية روايته المحورية كسيناريست في رسم المشهديات السينمائية ما بين متخيل وواقع في ستين فصلاً، وكأننا أمام مشاهد متلاحقة، يطوف بنا كل واحد منها في زاوية من زوايا هذه المأساة التي لا يمكن الإحاطة بكامل تفاصيلها، فمن حكاية "سميح عطا"، الذي فقد زوجته كما منزله في قصف جوي، وعثر عليه جثة على مقعده في ملجئه الأخير داخل مسرح "القباني" الذي كان حارسه، إلى حكاية انتحار المخرجة الشهيرة "نايا مروان" شنقاً داخل غرفتها في مدينة "كيبتاون" بعد إصابتها بمرض "الاضطراب ثنائي القطبية"، إلى حكاية الفلسطيني "أيهم الأحمد"، ابن مخيم اليرموك، الذي "أحضر بيانو متهالك إلى الساحة التي حوّلها المحاربون إلى خرائب، وعزف وغنى مقطوعات عن الجحيم الدنيوي، قبل أن يمنعه التكفيريون من إحياء حفلة مشابهة، وهددوه بالذبح، فاضطر إلى الهجرة لألمانيا في رحلة لجوء شاقة، ليقيم حفلاته هناك في طمأنينة"، وغيرها، وغيرها.

"دمشق الجديدة"

وكان للمكان بطولته اللافتة في "اختبار الندم"، في إطار سردي يخلو من الإقحام، كمسرح القباني أقدم مسرح في دمشق، وساحة المرجة التي تشكل قاع المدينة، و"زهرة دمشق" أول دار سينما في هذه الساحة لصاحبها حبيب شماس، وغيرها من الأماكن التي يقدم فيها صورة لـ"دمشق الجديدة" بكامل تشوهاتها كحال "السوريين الجدد"، المهمشين والمهشمين في آن، والأمر ذاته ينطبق على استحضار شخصيات واقعية، والحديث عن أفلام سينمائية بينها "الندم" للمخرج الجورجي تنجيز أبولادزه.

والفيلم المنتج في العام 1984، يتناول حكاية الجنرال فارام أرافيدزه، عمدة بلدة جورجية صغيرة، والذي تتحول جثته إلى حديقة لابنه، ويعاد دفنها سراً، قبل أن تكتشف الشرطة حكاية المرأة التي كان تنبش قبره السري كل يوم، وتقول: إن جثته يجب ألا ترقد بسلام أو تحظى بوقار الدفن، كفعل انتقام منها لمقتل والديها وغيرهما بأوامر منه، هي التي تم اعتقالها وتقديمها للمحاكمة لاحقاً.

ما بين عشق وكراهية

إذاً عجزت الشخصية المحورية (الروائي والسيناريست) في "اختبار الندم" عن كتابة رواية عشق تحت القصف الخارجي والداخلي في بلد الخرائب.. "حرائق الحرب قذفت أفكاري بعيداً، ولم يعد وارداً أن أكتب عن غراميات مرحة، وسط الجحيم اليومي، وأخبار الموتى، وفواتير الكراهية التي كان علينا أن ندفعها للبرابرة كل يوم".

فاتورة الحرب وتقشير اللغة

وكان لـ"أيام الثقافة" حديث قصير مع الروائي خليل صويلح، عبر سؤالين، أولهما: المختلف في هذه الرواية أن الشخصيات وكأنها مصابة ببتر ليس بالأطراف ولكن في الروح، فارتدادات "الزلزال السوري" تصيب الناجين من القصف المباشر.. حدثنا عن الرواية واختمارها لديك وهل هناك قصة معينة شكلت انطلاق للرواية؟ أما الثاني فكان: كيف ترى الكتابة عن حدث ما زال مستمراً مثل ما يحدث في سورية؟

وهنا أجاب صويلح على الأول: كنت أحاول حماية الأرواح من العطب، وفحص دواخل الأشخاص مما تراكم في الشرايين من ندوب وكدمات وطعنات، بعد أن تحوّلت البلاد إلى مقبرة للموتى، وأخرى للأحياء الذين كانوا على حافة الهلاك. كنت في روايتي "جنّة البرابرة" (2014) مأسوراً للمشهديات الخارجية، فيما انشغلت في "اختبار الندم" بأثر الخراب على من نجا من المذبحة، فاستسلم لكوابيس من صنف آخر، أن تستيقظ على بعد خطوات من القذيفة، ولكنك ستنجو لتدوّن فكاهة الموت.

حين أنهيت كتابة" جنة البرابرة" ظننت أنني سدّدت فاتورة الحرب كاملة، وأزحت ثقل الكابوس عن روحي، لكنني بعد ثلاث سنوات، وجدت نفسي في مهبّ ريح أخرى غير مرئية، سواء على صعيد اللغة أو تشظيات المشهد، فكان رهاني العمل على تقشير اللغة مما علق بها من بلاغة جوفاء، بما يواكب فانتازية الوقائع، وقسوة العيش، وضرورة مديح الغفران لا الثأر.

بزغت فكرة الرواية من سطرٍ واحد باغتني ليلاً. سطر يتعلّق بالندم، وفي اليوم التالي ألحَّ عليّ ثانية، فدوّنته دون أمل كبير في استكمال ما يليه، إلى أن وقعت على حكاية "نارنج" مقطوعة الأذن، وإجراء تعديلات على حاسة السمع لتنظيف أذنيها من الشتائم والإهانات ولهاث الوحوش، وتالياً إعادة حواسها كاملة للعمل.

أما على الثاني، فأجاب: لم يعد الروائي مؤرخاً كي ينتظر اكتمال حدث ما، والنظر إليه من خارجه. أظن أن مهمة الروائي اليوم هي تشريح قسوة اللحظة بوصفه عالم اجتماع في المقام الأول، كما أن الميديا الجديدة ترفدنا كل يوم بعشرات الوقائع التي تحتاج إلى تدوين طبقات هذا الزلزال وتشذيبه من الهتاف الأيديولوجي المباشر نحو خطاب سردي يدير ظهره لما هو مباشر وفجّ.

amm